Industry Trends

【痛點篇】CSE難題清單:成果難預測、案源不易找、內部成本高

作者:鄭涵文 2025-08-29

從成立創新專責單位負責投資、看案,或投入、參與加速器計畫,種種向外探尋創新的舉措都反映出企業轉型與升級的需求,而和新創互動、合作也漸漸成為突破的做法。不過從企業經驗觀察可知,要從既有體制與框架內長出新的成長動能,實屬不易。STARTUP101從過往的數據調查加上我們專訪上市櫃企業的實例,交叉盤點出企業參與新創的現有痛點,和可行的解方建議。

CSE痛點:成果難預測、案源不易找、內部成本高

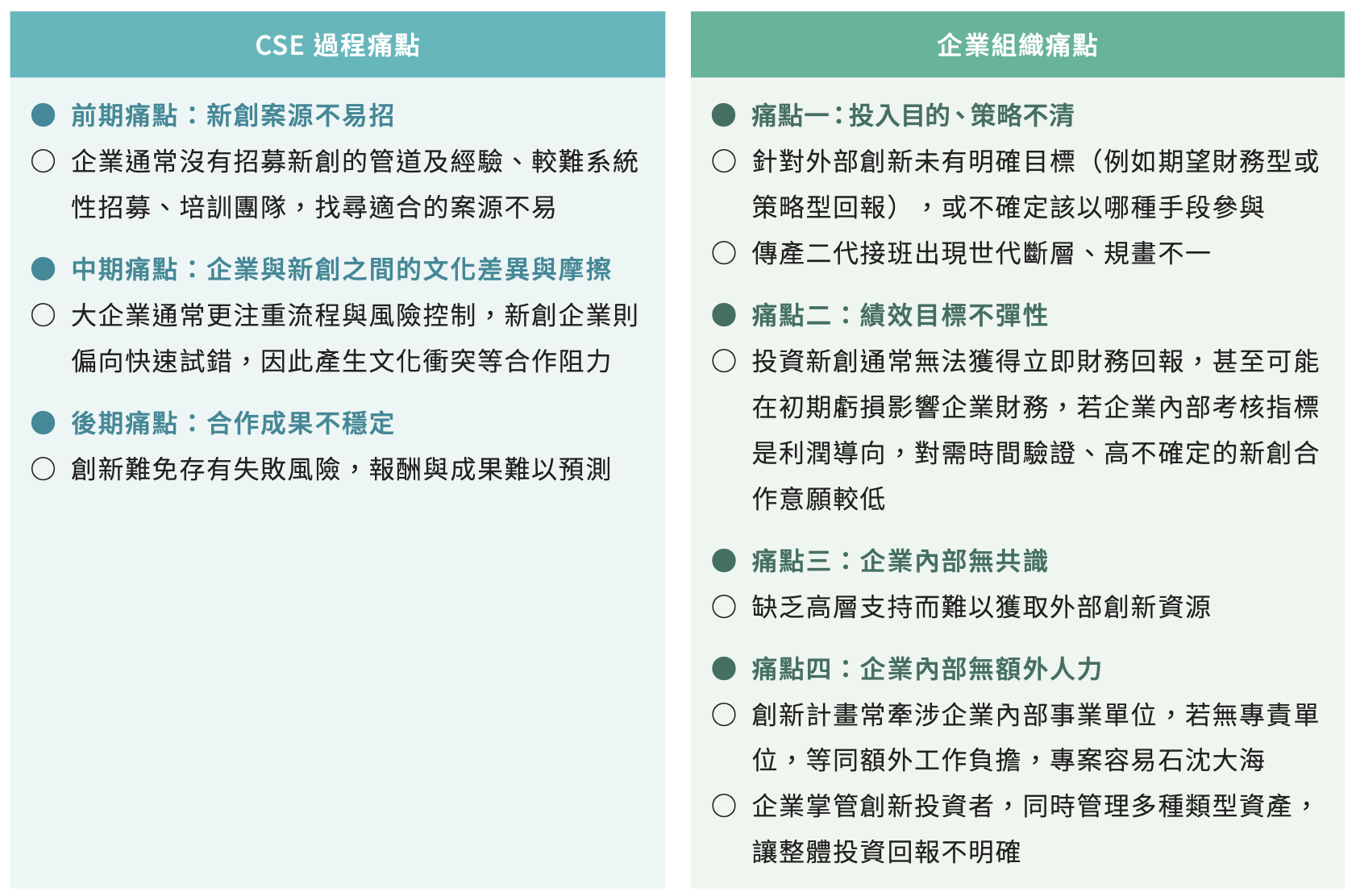

資策會2022年曾發動中大型企業參與新創的狀態調查,結果顯示台灣企業參與新創的過程中仍有諸多痛點,包括:合作成果不確定並難以預測、案源不易招、企業內部績效目標不彈性等。STARTUP101透過文獻梳理及與企業的訪談內容,將企業參與新創碰上的難題整理如下表:

表1:台灣中大型企業投入CSE過程中的痛點

資料來源/〈CSE已成為顯學,四成臺灣中大型企業積極投入〉、2024新創企業白皮書、2020台灣產業新創投資白皮書、〈「企業參與新創」成顯學!一文拆解台灣過去10年的企業投資與垂直加速器發展軌跡〉、STARTUP101企業專訪整理

資料整理/STARTUP101

STARTUP101實際和四家企業經營者訪談所獲之痛點,也大致對應上述列表中的難題。儘管企業有向外創新的意圖,但在顧及本業的前提下,常常僅能派少數人力(甚至僅有經營高層)往外探勘,也因此造成看案、接觸的量能有限,或盡職調查也只能在自家單位做,間接限制了看案速度以及接觸創新案件的總數和機會。再者,創新的發想或合作機會帶回企業後,也會出現和原本業務單位協作、磨合甚至資源競爭的難題。而概念驗證等商模的合作嘗試,也往往需時間醞釀發酵,無法像原有的事業單位能明確預估產出。以上種種困難,都容易讓經營者出現較保守的心態,而縮限向外發展的資源。

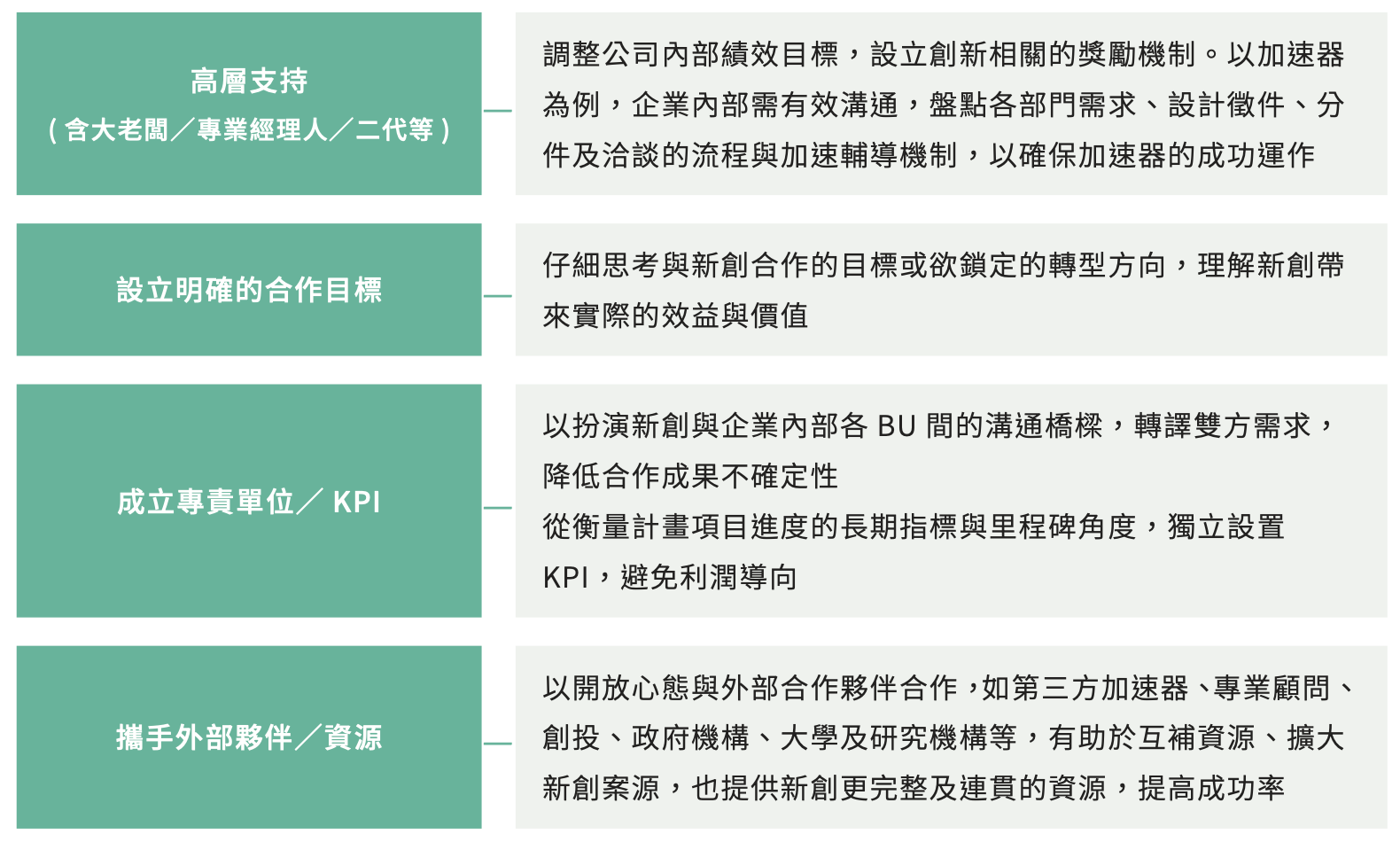

因此,針對各項企業參與新創的痛點,我們整理出現存文獻已有的投入方向與指南,如下表:

表2:台灣中大型企業投入CSE的方向與指南

資料來源/〈CSE已成為顯學,四成臺灣中大型企業積極投入〉、2024新創企業白皮書、陳良基

資料整理/STARTUP101

由上可見,企業從內部,需先建立對創新的目標與共識,並有高層支持,把創新視為長遠投資的重要環節,再建立執行步驟。內部建有專責單位,通常能加速創新計畫開展的速度,同時也有協調原有事業單位,並避免因企業內原有業務讓創新點子石沉大海。

而攜手外部夥伴,則能達到資源互補、擴大接觸點的效果,也是關鍵解方之一。舉例來說,企業經營外部創新不易,也漸漸出現了「替創新找外援」的做法。像是尋找第三方加速器,或和政府機構、學研單位合作,甚或是和創投共創的「創投即服務」VCaaS(Venture Capital as a Service)、CVCaaS(CVC as a Service,企業創投即服務)等服務模式,都是為了消減企業外部創新最大靜摩擦力的建議做法。

延伸閱讀

【外援篇】創投即服務(VCaaS): 成為企業向外伸展的雙臂,放大創新的觸及和成功率

回專題頁面【STARTUP101 CSE專題】企業參與新創:上市櫃企業的創新成長曲線